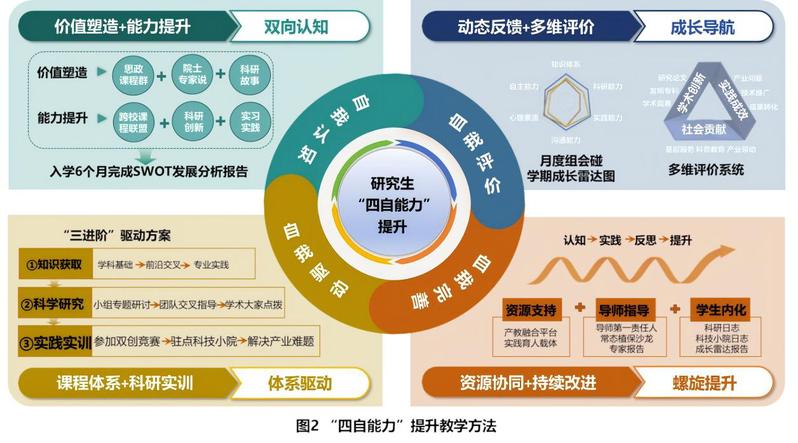

实施“德智双向认知、课研体系驱动、动态反馈评价、内外螺旋完善”培养路径,构建外持力赋能、内驱力提升的育人新生态。

(1)实施价值塑造与能力提升双向认知

① 价值塑造认知。打造“红绿交融”思政课程群,将登高必自等精神融入教学科研全过程。年均开展“院士专家说”等专题报告10余场次。

② 能力提升认知。修习《植物保护研究进展》等10余门跨校联盟课程,利用12个国家省部级平台和科研实践育人基地资源强化实践。

③ 双向认知。入学6个月完成个人SWOT分析报告,精准定位发展目标。

(2)实施课程体系与科研实训体系驱动

构建“知识获取-科学研究-实践实训”进阶路径。

① 知识获取进阶。突破5个二级学科限制,构建“学科基础+前沿交叉+专业实践”一级学科课程体系,硕士研究生强调宽基础、博士研究生突出拓展知识边界。

② 科学研究进阶。实施“小组专题研讨+团队交叉指导+学术大家点拨”指导方式,提升科研自主探索能力。近五年有1700余名研究生参加303项各级科研课题,参加国内学术会议320余人次。

③ 实践实训进阶。引导研究生参加中国国际大学生创新大赛等10余项双创赛事,93名研究生驻点科技小院6个月以上,参与解决行业产业难题40余个,强化自主发展内生动力。

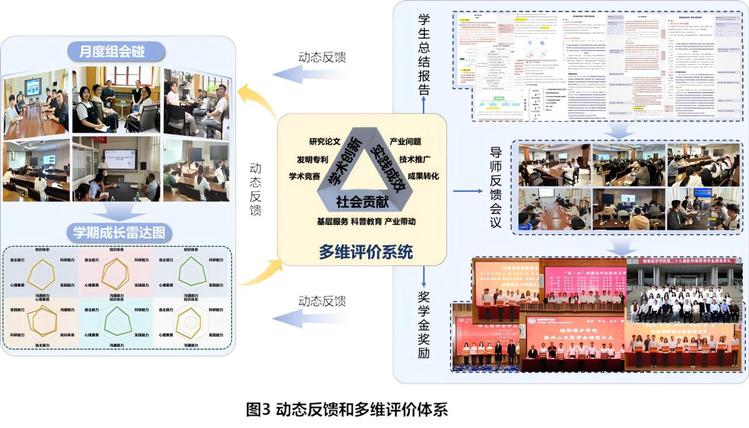

(3)实施动态反馈与多维评价成长导航

创建研究生“学期成长雷达图”动态反馈和多维评价办法。

① 构建“学期成长雷达图”。30余个课题组举行“月度组会碰”,研究生汇报课题进展和得失感悟,4次组会汇评数据形成“学期成长雷达图”,并通过“导师建议+学生改进+成效评估”进行动态反馈与提升。

② 创建多维评价办法。建立学术创新、实践成效、社会贡献三维评价办法,不同类型成果按等级获相应分值,在清原奖学金等5类奖学金中予以奖励,有效衔接实践能力培养,50%以上的研究生有助教、助研、助管等经历。

(4)实施资源协同与持续改进的螺旋提升

打造“资源支撑-导师指导-学生内化”的自我完善体系。

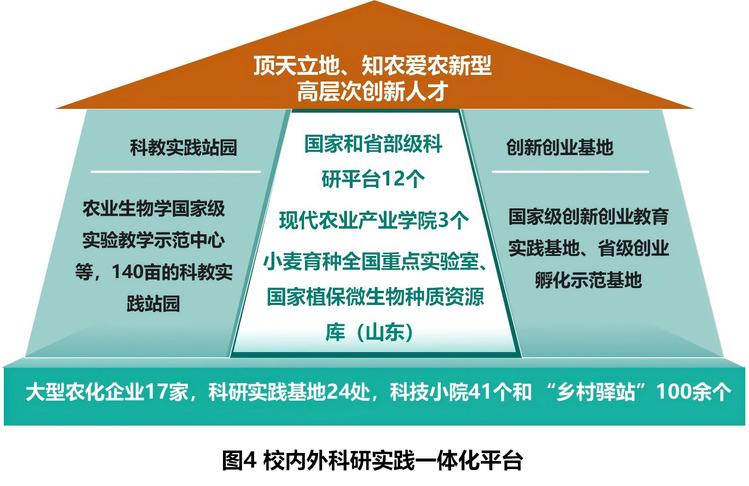

① 打造育人载体。建成以3个现代农业产业学院、17家农化企业、24个科研实践育人基地、41个科技小院和百余个乡村驿站为依托的校内外科研实践一体化平台。

② 导师专家指导。强化“导师第一责任人”制度,常态化“植保学术沙龙”,邀请16名讲座教授及知名专家进行报告百余场。

③ 学生内化于心。每学期12篇科研日志,30余篇科技小院日志,1篇学期成长雷达自我评价报告,加速学生内化的“认知-实践-反思-提升”螺旋式成长。